車のヘッドライトは、長年使用していると次第に黄ばんでしまうことがあります。

新車の頃は透明でクリアだったヘッドライトも、数年経つとくすんだり黄色っぽくなったりしてしまうのはなぜでしょうか?

今回はヘッドライト黄ばみの原因と、その対策やメンテナンス方法について解説します。

目次

ヘッドライト黄ばみの原因は?

主な原因は、ヘッドライトカバーに使われている「ポリカーボネート樹脂」という素材の劣化です。

ポリカーボネートは軽量で割れにくいというメリットがある一方、紫外線や酸性雨、排気ガスなどの影響を受けやすいというデメリットもあります。

特に紫外線は、ヘッドライト表面のコーティングを徐々に劣化させ、内部の樹脂が酸化して黄ばみやすくなります。

また、道路の砂やホコリ、洗車時の摩擦なども表面を傷つけ、黄ばみの進行を早める要因となります。

黄ばみを放置するとどうなる?

ヘッドライトの黄ばみをそのままにしておくと、見た目が悪くなるだけでなく、夜間走行時の安全性にも大きな影響を及ぼします。

黄ばんだヘッドライトは光の透過率が低下し、ライトの明るさが大幅に減少します。

その結果、夜間や雨天時の視界が悪くなり、歩行者や障害物の発見が遅れる危険性が高まります。

また、車検時にもヘッドライトの明るさ(光度)が基準値を下回ると不合格となる場合があります。

安全運転のためにも、ヘッドライトの黄ばみは早めに対処することが大切です。

黄ばみ除去の基本ステップ

ヘッドライトの黄ばみは、専門業者に依頼しなくても自分である程度きれいにすることが可能です。

ここでは、基本的なDIYメンテナンスの手順をご紹介します。

準備するもの

- マスキングテープ

- 中性洗剤

- スポンジや柔らかい布

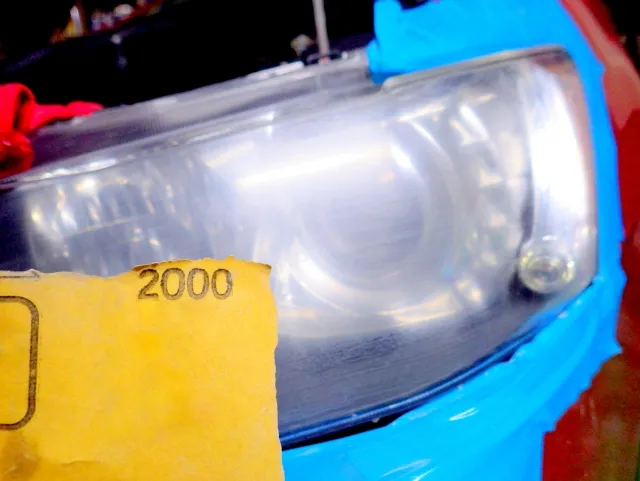

- 耐水ペーパー(1000番~2000番程度)

- ヘッドライト用コンパウンド

- コーティング剤(市販のヘッドライト用がおすすめ)

作業手順

- ヘッドライト周辺をマスキングテープで保護します。

- 中性洗剤でヘッドライト表面の汚れや油分をしっかり落とします。

- 耐水ペーパーを水で濡らし、ヘッドライト表面を優しく研磨します。最初は1000番、仕上げに2000番を使うと効果的です。

- 研磨後、コンパウンドでさらに磨き上げます。

- 最後にコーティング剤を塗布し、乾燥させて完了です。

この方法で、かなりの黄ばみやくすみを除去することができます。

ただし、作業中は力を入れすぎないよう注意し、表面を傷つけないようにしましょう。

家庭にあるものでできる簡単メンテナンス法

「専用の道具がない」「もっと手軽に試したい」という方には、家庭にあるアイテムを使った簡単なメンテナンス法もおすすめです。

歯磨き粉を使う方法

歯磨き粉には研磨剤が含まれているため、ヘッドライトの表面を軽く磨くことで黄ばみやくすみを落とすことができます。

やり方は、柔らかい布に歯磨き粉をつけて円を描くように磨き、その後水で洗い流すだけ。仕上げにワックスやコーティング剤を塗ると効果が長持ちします。

重曹と水を使う方法

重曹を少量の水でペースト状にし、布につけてヘッドライトを磨きます。

重曹の細かい粒子が汚れや黄ばみを落とすのに役立ちます。

これらの方法は、軽度の黄ばみやくすみに効果的ですが、重度の場合は専用のクリーナーやコンパウンドを使う方が確実です。

プロに頼むべき?DIYと業者依頼のメリット・デメリット

ヘッドライトの黄ばみ取りはDIYでも可能ですが、プロに依頼する方法もあります。

それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

DIYのメリット・デメリット

メリット

- 費用が安く済む

- 好きなタイミングで作業できる

- 達成感がある

デメリット

- 作業に手間と時間がかかる

- 仕上がりにムラが出ることがある

- コーティングの持続性が短い場合がある

プロに依頼するメリット・デメリット

メリット

- 専用機材と技術で高品質な仕上がり

- コーティングの持続性が高い

- 時間と手間がかからない

デメリット

- 費用がかかる(数千円~1万円程度が相場)

- 予約や持ち込みの手間がある

黄ばみが軽度ならDIY、重度や長持ちさせたい場合はプロに依頼するのがおすすめです。

黄ばみ防止の日常ケア

ヘッドライトの黄ばみは、日頃のケアで予防することが可能です。

以下のポイントを意識してみましょう。

- 洗車時にヘッドライトも丁寧に洗う

- ワックスやコーティング剤を定期的に塗布する

- 屋外駐車の場合はカバーをかける、または日陰に停める

- 紫外線カット効果のあるコーティングを利用する

これらを実践することで、ヘッドライトの透明感を長く保つことができます。

メンテナンスの注意点

- 耐水ペーパーやコンパウンドで磨く際は、力を入れすぎないようにしましょう。強くこすりすぎると、表面に深い傷がついてしまうことがあります。

- コーティング剤は必ず乾いた状態で塗布し、説明書に従って十分に乾燥させてください。

- 作業中は手袋を着用し、目や皮膚にクリーナーやコンパウンドが付着しないよう注意しましょう。

- DIY作業に自信がない場合や、仕上がりにこだわりたい場合は無理せずプロに依頼しましょう。

よくある失敗例とその対策

磨きすぎてヘッドライトが白く曇ってしまった

耐水ペーパーの番手が粗すぎたり、強くこすりすぎると白く曇ることがあります。

徐々にペーパーの番手を挙げて磨きながら、仕上げには細かい番手(2000番以上)で優しく磨き直しましょう。最終的にコンパウンドで丁寧に仕上げて仕上げます。

コーティングを塗り忘れてすぐに黄ばみが再発した

クリーニング後は必ずコーティング剤を塗布し、紫外線や汚れからヘッドライトを守りましょう。コーティングをしないとすぐに黄ばみが発生する可能性があります。

マスキングをせずに作業してボディに傷がついた

マスキングなしで作業することは御法度です!

必ずマスキングテープでヘッドライト周辺を保護してから作業しましょう。

おすすめの市販アイテム

市販されているヘッドライトクリーナーやコーティング剤は、手軽に使えて効果も高いものが多くあります。

おすすめのアイテムをいくつかご紹介します。

- SOFT99 ヘッドライトリフレッシュ

研磨とコーティングがセットになっており、初心者でも使いやすいです。 - シュアラスター ヘッドライトクリーナー

黄ばみやくすみをしっかり落とし、透明感を復活させます。 - 3M ヘッドライトクリアコート

プロも使用する高品質なコーティング剤で、持続性が高いのが特徴です。

これらのアイテムを活用し、定期的なメンテナンスを心がけましょう。

ヘッドライトの黄ばみは、見た目だけでなく安全性にも関わる重要なポイントです。

ぜひ今回ご紹介した方法を参考に、ご自身の愛車のヘッドライトをピカピカに保ってください。

定期的なケアで、夜間のドライブも安心・快適に楽しみましょう!

よくある質問(Q&A)

Q1. ヘッドライトの黄ばみは完全に元に戻せますか?

A. 軽度の黄ばみやくすみであれば、DIYや市販のクリーナーでかなりクリアな状態に戻すことができます。

ただし、内部まで劣化が進んでいる場合や、クラック(ひび割れ)が発生している場合は完全に元通りにするのは難しいこともあります。

その場合は、プロによるリペアやヘッドライトユニットの交換が必要になることもあります。

Q2. どのくらいの頻度でメンテナンスすればいいですか?

A. 屋外駐車が多い場合や、日差しの強い地域では3~6ヶ月に1回程度のメンテナンスがおすすめです。

屋内駐車やカバーを利用している場合は、年に1回程度でも十分です。

黄ばみやくすみが気になったタイミングで早めに対処するのがポイントです。

Q3. ヘッドライトの内側が曇っている場合はどうすればいい?

A. 内側の曇りや結露は、外側のクリーニングでは改善できません。

ヘッドライトユニットを分解して内部を乾燥・清掃する必要がありますが、難易度が高いため、専門業者に依頼するのが安心です。

まとめ

ヘッドライトの黄ばみは、放置すると安全性や見た目に大きな影響を与えますが、正しい方法でメンテナンスすれば自分でもきれいにすることができます。

日常的なケアや定期的なクリーニングを心がけることで、愛車のヘッドライトを長く美しく保つことができます。

もしDIYで不安がある場合や、より高い仕上がりを求める場合は、ぜひプロの鈑金工場や専門業者にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ヘッドライトの黄ばみ対策でお困りの際は、当工場でもご相談・お見積りを承っております。お気軽にお問い合わせください!